Horizontes futuros

Graciela Silvestri

La arquitectura no puede sino pensar el futuro, porque proyectar es «echar hacia adelante». ¿Pero a qué porvenir arrojaremos nuestros objetos ideales? Aunque las distopías ya eran corrientes desde los tiempos de Huxley y Orwell, hoy parecen haber escapado de la ficción para describir un futuro cierto de crisis ambiental y civilizatoria (o un presente: en 1995, Carlos Monsivais hablaba de México como ciudad post-apocalíptica).

Novelas escritas y gráficas, historietas y videojuegos, films e ilustraciones fotorrealistas en las páginas web reproducen ámbitos oscuros, estratificados, asolados por catástrofes. Convencen de nuestro destino con más fuerza que los datos científicos: tal es el poder de las imágenes que, aun sin verde, flores y mariposas no dudamos en llamar paisajes. Me pregunté en qué momento el género había dejado de aludir al Paraíso («jardín vallado»), o al hogar («país»), seleccionando de las escenas reales motivos de consuelo y armonía, para representar con el mismo afán mimético la catástrofe, la disolución, el espanto sembrado por los nuevos Frankestein.

Aunque el mundo decimonónico cultivó el gusto por el terror sublime, no disminuyó el entusiasmo por las vistas au plein air que nos enseñaron a mirar no sólo el verde «virgen», sino también los parques, las playas, la ciudad misma como paisaje. La experiencia metropolitana era entonces más caótica que la actual —sólo pensemos en la Londres de industrias humeantes, niebla ácida, y multitudes miserables. Pero Londres no sólo se representó críticamente, sino también en esperanzadoras vistas como la famosa Impression, soleil levant de Monet. Junto a la miseria cotidiana, se erigían opciones de reforma o de revolución, en manos de filósofos y políticos, de escritores y pintores, de médicos higienistas, arquitectos y activos grupos solidarios. El horizonte futuro se imaginaba verde, integrado y feliz en News from Nowhere de William Morris.

Aunque el mundo decimonónico cultivó el gusto por el terror sublime, no disminuyó el entusiasmo por las vistas au plein air que nos enseñaron a mirar no sólo el verde «virgen», sino también los parques, las playas, la ciudad misma como paisaje. La experiencia metropolitana era entonces más caótica que la actual —sólo pensemos en la Londres de industrias humeantes, niebla ácida, y multitudes miserables. Pero Londres no sólo se representó críticamente, sino también en esperanzadoras vistas como la famosa Impression, soleil levant de Monet. Junto a la miseria cotidiana, se erigían opciones de reforma o de revolución, en manos de filósofos y políticos, de escritores y pintores, de médicos higienistas, arquitectos y activos grupos solidarios. El horizonte futuro se imaginaba verde, integrado y feliz en News from Nowhere de William Morris.

¿Cuándo se renuncia a imaginar —y por lo tanto a diseñar— un paisaje futuro que mejore el actual? Una rápida incursión por el rico mundo de la historieta, el animée y la novela gráfica durante los siglos XX y XXI puede darnos algunas pistas. Revisándolos, constaté las estrechas relaciones que estos géneros han tenido con la arquitectura, el cine y las transformaciones de la ciudad real —la Gotham City de Batman calca las proyecciones de Hugh Ferris sobre el futuro de New York; el storyboard creado por Meliés para sus films es virtualmente utilizado por Le Corbusier para presentar su nueva arquitectura en movimiento.

En los «treinta gloriosos», el futuro podía todavía imaginarse bajo un cielo azul con torres atravesando las nubes, como en Los supersónicos, o en apuestas escenográficas como la del pabellón de los Eames en Moscú (1959), con sus pantallas televisivas y robots de cocina que fascinaron a las amas de casa soviéticas. La tradición pulp norteamericana también inspiró artes y arquitecturas en la derruida Europa de posguerra: pienso en la Nueva Babilonia de Constant, y en la explícita referencia al comic de Archigram.

Estos son los últimos años en que conviven imágenes de un futuro luminoso con distopías de burocracias biotécnicas. Avanzan los alertas ambientalistas; la arquitectura moderna, escena de las imaginaciones utópicas, es acusada —injustamente— de promover la anomia, olvidar la historia, cubrir el verde de cemento. Las últimas utopías reclaman una vuelta a «lo natural»: bajo los adoquines, la playa es lema del ‘68 francés. Pero ya en los ‘70 es obvio que el futuro distópico nos ha alcanzado sin apenas advertirlo; que no serán blancos y burocráticos edificios orwellianos los protagonistas, sino una mezcla caótica y derruida de huellas pasadas con sofisticaciones tecnológicas. En 1973, Jean Giraud (Moebius) publica The long tomorrow. Diez años más tarde, Ridley Scott lo contrata para la realización de Blade Runner (1983), sobre la novela de Philip K. Dick. El impacto en la imaginación arquitectónica fue enorme: a diferencia de los paisajes futuristas habituales, se reconoce una Los Ángeles densa y nocturna, en donde arquitecturas eclécticas (el Bradbury Building) se cruzan con fantasías modernistas (la Ellis house) y monstruosos edificios corporativos en un paisaje de miseria.

Para entonces, la recuperación de la memoria estaba instalada en el sentido común: el último esfuerzo post- para mantener la identidad histórica de las ciudades, aun cuando debemos agradecerle la construcción de un paisaje urbano más amable, se consumió entre el inmovilismo memorístico y el reciente turismo Airbnb, que vuelve a vaciar los viejos centros históricos.

Caídas las utopías, devaluada la idea de reforma socio-ambiental, y generalizado el presentismo impulsado por la instantaneidad de la web, la misma idea de proyecto arquitectónico se desarma. El problema de fondo radica en la imposibilidad de pensar alternativas plausibles —y aceptables— para acordar globalmente una forma de habitar que no lleve al desastre. Las más difundidas ficciones reproducen universalmente el capitalismo financiero —como en la exitosa saga de La guerra de las Galaxias, cuyo centro imperial, Coruscant, replica el segregado urban sprawl a escala planetaria. También podríamos adelantarnos al paisaje del fin de la civilización como es presentado en El planeta de los simios. ¿O acaso la necesidad de control culminará en modelos como la verde y teocrática república de Gilead en El cuento de la criada, reuniendo el rigor protestante con el trascendentalismo naturalista?

En mi investigación sobre la historia literaria y gráfica de la fantaciencia —debiera decir, con Borges, la «situación fantástica»— no pude menos que reconocer la peculiaridad argentina. En el cruce del género con el misterio detectivesco, emergieron cuentos y novelas que fascinaron a los europeos: Hace un año en Marienbad, de Alain Resnais, basado en La invención de Morel de Bioy Casares, transcurre en un tiempo ambiguo y paralelo. Se trata de una ucronía —reconstrucción hipotética del pasado; ya no más un dato inerte, sino tiempo alternativo que ilumina el presente. Si citamos al dúo Borges-Bioy, no podemos olvidar la película de Hugo Santiago Invasión (1969), que los convoca como guionistas en el equipo formado por la elite del Di Tella. En Invasión todo ha sucedido en 1957, precisamente el año en que se edita el primer Eternauta (Oesterheld-Solano López). No necesito recordar el impacto de esta historieta, con la invasión ambientada en aquella Buenos Aires que nos permite, hoy, recorrer los hitos que la caracterizaban como ciudad moderna, pero también como motivo de nostalgia —los cafés, la cancha de futbol, los patios ajedrezados del conventillo, los tranvías hinchados por el uso masivo. Antes de Invasión, antes de El Eternauta, los sitios y las escenas ya estaban retratados por Luis Medrano en los populares almanaques de Alpargatas. Simultáneamente, la Escuela Panamericana de Arte había introducido por correspondencia a miles de estudiantes de Sudamérica a la comprensión del arte gráfico.

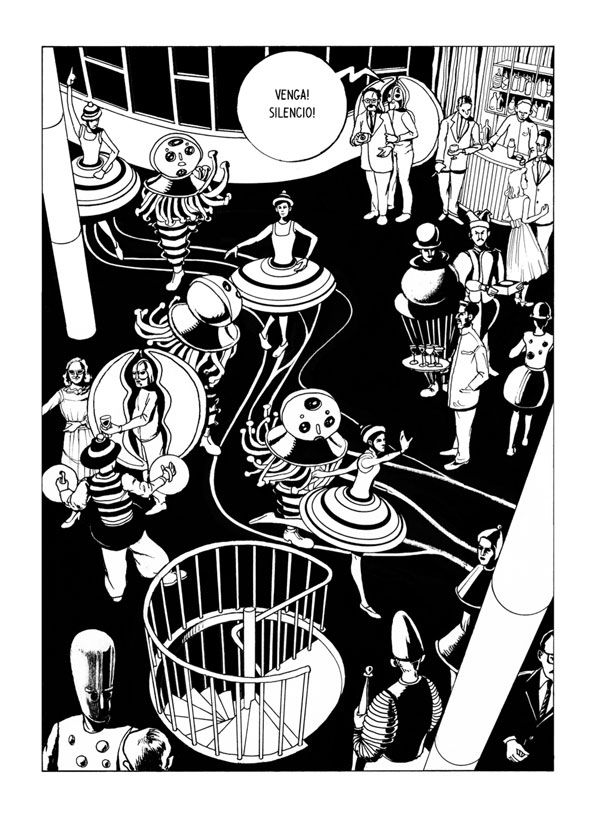

Entusiasmada con esta alternativa porteña, que hace del dibujo su centro —en el papel o en la pantalla—, me inicié en la novela gráfica local. Solo menciono dos entre los muchos artistas que no abandonan la representación gráfica. Ignacio Minaverry recrea en Bajo Flores la historia de estas abandonadas y miserables periferias, pero con la precisión de la línea clara franco-belga —«hubiera querido ser arquitecto, dice en una entrevista, y dibujar tanques de agua». Gustavo Diéguez trabaja sobre una novela gráfica cuya publicación espero con ansias: la «improbable historia» del fotógrafo Gómez, retratista de la arquitectura moderna en Argentina, situada en Mar del Plata. Lejos de la oscuridad y de la miseria, Diéguez imagina en el parador Ariston de Breuer una maravillosa fiesta con personajes ataviados con los disfraces de Schlemmer.

Todavía, pensé, cabe la alegría en el futuro. El escritor Marcelo Cohen, quien cultivó el género fantástico —recordemos el impacto de El país de la dama eléctrica en los ‘80— desafió este panorama catastrófico: «Es muy fácil caer en el facilismo del desastre total… Es un discurso del miedo, una introducción para la no vida… la pulsión de muerte nos habita… ¿voy a ponerme a favor?» No es ingenuo: su imaginaria construcción del Delta panorámico abre a historias extrañas, terroríficas, pero también afectuosas y consoladoras. Siempre existe un espacio para pensar —y, consecuentemente, representar. Como decía Argan: si no confiamos en el proyecto, nos resignamos al destino.